時は来た。

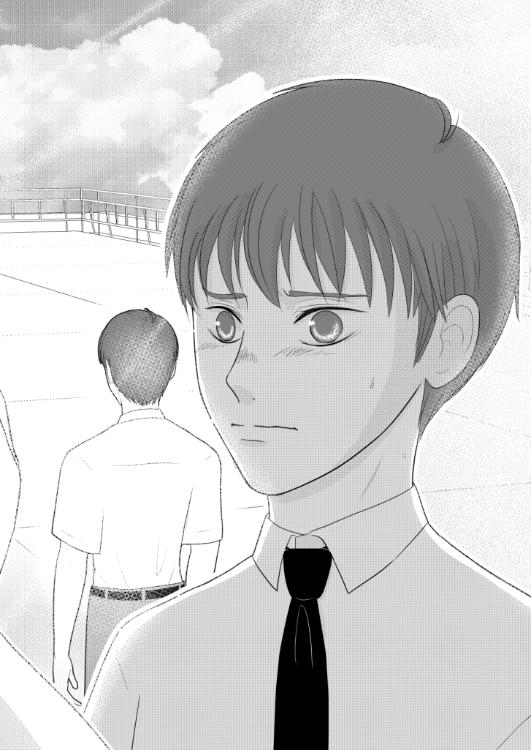

体が重い。しかしこれは、背負っているリュックのせいではない。

7月20日。間もなく今日という日が、俺の『初恋の命日』になり、小石と太巻先生の『交際記念日』になろうとしている。

そして一年後の今日は、こんなかもしれない。

太巻先生の部屋――ローテブルの側に、ベッドがある。

ベッドにもたれながら床に座る小石。『今日で……付き合って一年だね』と、はにかみ笑顔で、ローテブルの卓上カレンダーを指差す。

そんな彼女に、微笑みながら寄り添う太巻先生。

小石が太巻先生に顔を向け、目を瞑る。

それに応じるように、太巻先生が彼女の唇に――

「…………輪君? 椋輪君!!」

「あっ!?」

「なんか……とっっっても切なそうだけど、大丈夫?」

俺を妄想から引きずり出した八尾が、怪訝な顔をし、振り返る体勢でこちらを見ている。

「あっ……ああ!」

(我ながら、逞しい妄想力だ……)

自分の隣にいる小石に視線をずらすと――バチリ。

眉間に皺を寄せ、俺をガン見している彼女の視線とぶつかった。

「……!」

まるで、自分の心の中を暴こうとするような眼差し。

小石の瞳の中に、閉じ込められたかの如く、そこに映る自分が見えた。

(え? 何、この感じ……)

居た堪れないこの状況。俺は、ごまかすように作り笑顔を返した。

そして視線を前に向けるように、彼女から逸らす。

――今、俺達の目の前にある教室の扉。その上には『特別教室』と書かれた教室札がある。隣接する部屋には『生徒会室』の教室札が見える。ここは入学してから今まで、全く縁のなかったエリアだ。

「おはようございます」八尾が扉を開けて入っていった。

「おはよう!」

「おはようございます」

「おはよう」

室内から部員達の声が聞こえる。放課後での、その挨拶には違和感があるが、漫研ではこうらしい。

俺は職員室に入る時のルールと同様に、リュックを肩から下ろし、手に持った。小石がそれを見て倣う。

「失礼します」

「……失礼……します」

八尾に続いて、俺達も入室した。

(こんな教室、あったんだな)

普通の教室のニ倍以上は軽くあるであろう、広々とした室内は、南北両側に窓があり明るい。長机一台につき椅子が三脚。横に三列あるそのセットが、縦にズラリと並んでいて、三名の部員達が点点と座って作業している。なんとも贅沢な部屋の使い方だ。

隣で、小石がキョロキョロと辺りを見回している。太巻先生を探しているのだろう。

中央列の一番前の長机で作業中の部員に、八尾が近寄る。そして、こちらに手招きをしたので、俺達は急ぎ足で八尾の元へ向かった。

「会長、クラスメートが漫研に用があるそうなので、連れてきました」

会長と呼ばれる男子が、描きかけの漫画原稿の横にペンを置き、八尾を一目してから俺らを見た。そして椅子から立ち上がった彼は――俺よりだいぶ背が高く、ガタイもいい。それに加えて彼の坊主頭は、漫研より『もう、どう見ても運動部員』といった印象を与えていた。

彼が漫研に入った経緯が、物凄く気になるところだが……今は話を進めなければならない。

「どうも、活動中すみません。1年7組の椋輪と、小石です」

緊張しつつも意を決したような表情で、小石が俺の横に並ぶ。

「会長の渕だ」

まず俺は、つい先程から感じていた『部長』ではなく『会長』という言葉への違和感を口にした。

「『会長』って――漫研って部じゃなかったんですか?」

「うちは漫画研究同好会だ。発足以来ずっと人が集まらなくてな」

「もしかして……メンバーは今、ここにいる人達で全員ですか?」

渕先輩と八尾意外に今いるメンバーは……眼鏡のお団子ヘア女子と、小柄な色白男子の二人だ。

(てか、今日屋上にいた男子じゃないか!)

二人ともそれぞれ離れた場所で、もくもくと作業を続けている。

「そうだ。二年生が俺と、あそこの女子『椎名』。一年生が八尾と、そっちの男子『河合』。この4人で全員だ。あと一人入れば、部に昇格できるんだがな〜」

「そうなんですね……ありがとうございます」

この中で太巻先生の可能性があるのは――渕先輩しかいない。

「小石、渕先輩じゃないのか?」

「違う……骨格が」

「……そうか」

「ちょっと、骨格って何!? 何かよく分かんないけど、会長に失礼じゃない? 一体どういう人を探してんのよ?」八尾が立腹気味に訊く。

「……しっ……失礼いたしましたっ……」小石が頬に汗を浮かべながら、頭を下げた。

「別に失礼でも何でもない、謝るな」小石に掌を向け、渕先輩が制止する。

「小石が去年の学校説明会で、『寺子屋名探偵』の、太巻先生のコスプレをした先輩にお世話になったんです。その先輩を探してて……」

「コスプレ=漫研ってわけね」

「――それは、演劇部だな」

渕先輩が、腕を組みながら言った。

「えっ!? 演劇部? そうか、そっちだったか〜」

「去年の文化祭で、寺子屋名探偵を上演したんだ。たぶん、その練習に来ていた太巻先生に会ったんだろう。

凄くハマリ役だったな、太巻先生……」

渕先輩が遠い目をしている。

「そうそう! 演劇部全体がレベル高かったですけど、特に太巻先生ですよね! 演技も完璧で、クッソイケメンで〜! 大盛況でしたよねっ!」

渕先輩の背後から、興奮気味の女子の声が聞こえた。渕先輩が一歩横にずれると、いつの間にか……『椎名先輩』が、メガネを光らせて立っていた。

(この人いつの間にいたんだよ。てか太巻先生、クッソイケメンなのかよ!)

「あ、因みに著作権者の許可はちゃんと取って上演したらしいですよ? そういうところもちゃんとして――」

ぺらぺらと喋りだす椎名先輩を横目に、俺は小石の様子を伺う。

そして、その異変に戸惑った。

「ど、どうした? 小石」

がっくりと俯き、固く握り締めた彼女の拳が、微かに震えている。

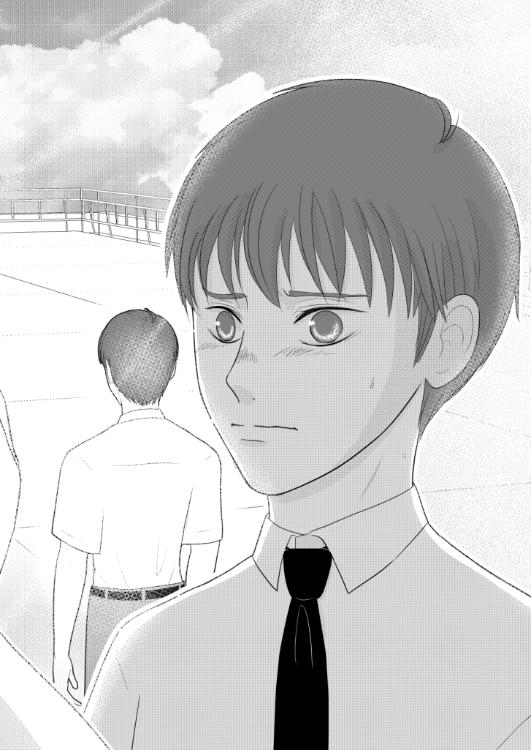

体が重い。しかしこれは、背負っているリュックのせいではない。

7月20日。間もなく今日という日が、俺の『初恋の命日』になり、小石と太巻先生の『交際記念日』になろうとしている。

そして一年後の今日は、こんなかもしれない。

太巻先生の部屋――ローテブルの側に、ベッドがある。

ベッドにもたれながら床に座る小石。『今日で……付き合って一年だね』と、はにかみ笑顔で、ローテブルの卓上カレンダーを指差す。

そんな彼女に、微笑みながら寄り添う太巻先生。

小石が太巻先生に顔を向け、目を瞑る。

それに応じるように、太巻先生が彼女の唇に――

「…………輪君? 椋輪君!!」

「あっ!?」

「なんか……とっっっても切なそうだけど、大丈夫?」

俺を妄想から引きずり出した八尾が、怪訝な顔をし、振り返る体勢でこちらを見ている。

「あっ……ああ!」

(我ながら、逞しい妄想力だ……)

自分の隣にいる小石に視線をずらすと――バチリ。

眉間に皺を寄せ、俺をガン見している彼女の視線とぶつかった。

「……!」

まるで、自分の心の中を暴こうとするような眼差し。

小石の瞳の中に、閉じ込められたかの如く、そこに映る自分が見えた。

(え? 何、この感じ……)

居た堪れないこの状況。俺は、ごまかすように作り笑顔を返した。

そして視線を前に向けるように、彼女から逸らす。

――今、俺達の目の前にある教室の扉。その上には『特別教室』と書かれた教室札がある。隣接する部屋には『生徒会室』の教室札が見える。ここは入学してから今まで、全く縁のなかったエリアだ。

「おはようございます」八尾が扉を開けて入っていった。

「おはよう!」

「おはようございます」

「おはよう」

室内から部員達の声が聞こえる。放課後での、その挨拶には違和感があるが、漫研ではこうらしい。

俺は職員室に入る時のルールと同様に、リュックを肩から下ろし、手に持った。小石がそれを見て倣う。

「失礼します」

「……失礼……します」

八尾に続いて、俺達も入室した。

(こんな教室、あったんだな)

普通の教室のニ倍以上は軽くあるであろう、広々とした室内は、南北両側に窓があり明るい。長机一台につき椅子が三脚。横に三列あるそのセットが、縦にズラリと並んでいて、三名の部員達が点点と座って作業している。なんとも贅沢な部屋の使い方だ。

隣で、小石がキョロキョロと辺りを見回している。太巻先生を探しているのだろう。

中央列の一番前の長机で作業中の部員に、八尾が近寄る。そして、こちらに手招きをしたので、俺達は急ぎ足で八尾の元へ向かった。

「会長、クラスメートが漫研に用があるそうなので、連れてきました」

会長と呼ばれる男子が、描きかけの漫画原稿の横にペンを置き、八尾を一目してから俺らを見た。そして椅子から立ち上がった彼は――俺よりだいぶ背が高く、ガタイもいい。それに加えて彼の坊主頭は、漫研より『もう、どう見ても運動部員』といった印象を与えていた。

彼が漫研に入った経緯が、物凄く気になるところだが……今は話を進めなければならない。

「どうも、活動中すみません。1年7組の椋輪と、小石です」

緊張しつつも意を決したような表情で、小石が俺の横に並ぶ。

「会長の渕だ」

まず俺は、つい先程から感じていた『部長』ではなく『会長』という言葉への違和感を口にした。

「『会長』って――漫研って部じゃなかったんですか?」

「うちは漫画研究同好会だ。発足以来ずっと人が集まらなくてな」

「もしかして……メンバーは今、ここにいる人達で全員ですか?」

渕先輩と八尾意外に今いるメンバーは……眼鏡のお団子ヘア女子と、小柄な色白男子の二人だ。

(てか、今日屋上にいた男子じゃないか!)

二人ともそれぞれ離れた場所で、もくもくと作業を続けている。

「そうだ。二年生が俺と、あそこの女子『椎名』。一年生が八尾と、そっちの男子『河合』。この4人で全員だ。あと一人入れば、部に昇格できるんだがな〜」

「そうなんですね……ありがとうございます」

この中で太巻先生の可能性があるのは――渕先輩しかいない。

「小石、渕先輩じゃないのか?」

「違う……骨格が」

「……そうか」

「ちょっと、骨格って何!? 何かよく分かんないけど、会長に失礼じゃない? 一体どういう人を探してんのよ?」八尾が立腹気味に訊く。

「……しっ……失礼いたしましたっ……」小石が頬に汗を浮かべながら、頭を下げた。

「別に失礼でも何でもない、謝るな」小石に掌を向け、渕先輩が制止する。

「小石が去年の学校説明会で、『寺子屋名探偵』の、太巻先生のコスプレをした先輩にお世話になったんです。その先輩を探してて……」

「コスプレ=漫研ってわけね」

「――それは、演劇部だな」

渕先輩が、腕を組みながら言った。

「えっ!? 演劇部? そうか、そっちだったか〜」

「去年の文化祭で、寺子屋名探偵を上演したんだ。たぶん、その練習に来ていた太巻先生に会ったんだろう。

凄くハマリ役だったな、太巻先生……」

渕先輩が遠い目をしている。

「そうそう! 演劇部全体がレベル高かったですけど、特に太巻先生ですよね! 演技も完璧で、クッソイケメンで〜! 大盛況でしたよねっ!」

渕先輩の背後から、興奮気味の女子の声が聞こえた。渕先輩が一歩横にずれると、いつの間にか……『椎名先輩』が、メガネを光らせて立っていた。

(この人いつの間にいたんだよ。てか太巻先生、クッソイケメンなのかよ!)

「あ、因みに著作権者の許可はちゃんと取って上演したらしいですよ? そういうところもちゃんとして――」

ぺらぺらと喋りだす椎名先輩を横目に、俺は小石の様子を伺う。

そして、その異変に戸惑った。

「ど、どうした? 小石」

がっくりと俯き、固く握り締めた彼女の拳が、微かに震えている。

覗き込んだ小石の顔は――唇を噛み締めて、目をぎゅっと瞑っていた。

「私、知らなかった! 去年の文化祭……一般公開日に体調不良で……行けなかったのっ!」

「………………」

かける言葉が見つからない。

太巻先生に、あれだけ情熱を燃やす小石だ。もしその演劇の存在を知っていたら、体調不良だろうが、地を這ってでも観に行っていたかもしれない。

震える声と苦い表情。彼女の無念さが、痛いほど伝わってくる。

因みに、志望校を自宅最寄りという理由で、志望学科を消去法とあみだで決めるような俺は、もちろん文化祭など行っていない。

「へぇ〜! そうなんだ。あたし、行ったのに、寺子屋の演劇なんて全然気づかなかった。行ったタイミングが悪かったのかな? 見たかったな〜!」八尾も残念そうだ。

その時、小石がハシっと八尾の手を取った。そして先日と違い、八尾を真っ直ぐに見つめている。

「小石……さん?」

「あれ!? もしかして八尾君、寺子屋ファンでした!? 小石君のリュックのアクキーに至っては、もう完全にそうですよね!? 二人とも、ちょっと私の席に来てくれます!?」

(アクキーっていうんだ、あれ)

さらに興奮しだした椎名先輩が、返答を待つことなく、二人の腕を引いて自席に連れて行く。俺がその光景を見ていると、

「君……」

今度は自分の背後から、声が聞こえた。

振り返ると、それは先程、後方の席にいた河合――同学年だが、昼休みの一件があるので「君」を付けておこう。

(椎名先輩といい河合君といい、気配なく近付くな)

「あの、河合君。今日は、屋上階段……譲ってくれてありがとう」

「借りなら、体で返してもらえると嬉しいな」

無表情で、際どい表現。

「は?」

「ちょっと写真撮らせてくれない? 男子高校生描きたいんだけど、自分は小さいし、渕会長じゃガタイが良すぎて。君、背ちょうどいいじゃん」

「おい、河合まで……まだ話の途中なんだが」渕先輩が河合君を制止しようとしたが、

「――まぁ、後でな」程なく、それを諦めた。

俺もさっきの女子達同様、河合君に引っ張られ、彼の席に連れていかれる。華奢なのに、グイグイと引っ張る力は強い。そんな中、椎名先輩と八尾が何やら喋り、それに時折小石が相槌を打っているのが遠目に見える。

(まぁ、少し付き合うか……小石もなんか真剣に寺子屋トーク聞いてるっぽいし……)

河合君の席に着くと、彼はズボンのポケットからスマホを取り出した。

「じゃあ、まずは普通に立って」

「こう?」

「いや、気をつけじゃなくて。分かった、じゃあ右手をズボンのポケットに入れて、左手はだらんと。顔はやや下向きだけど目はこっち見て、微笑んで」

「……こう?」

「もっと、ニヒルな感じ。闇魔法が使えて、俺最強なんですけど的な、高慢な感じで」

(ニヒル、闇魔法、俺最強、高慢……)自分なりに、河合君の要求を体現してみる。

「そう! 君いいね、的確!」

スマホのシャッター音が無数に鳴る。くるくると俺の周りを回る河合君は、色んな角度から撮影しているらしい。

「はい次、右手で闇魔法! 『黒蝶乱舞』出して。まだ撃たないで、蝶を掌に留まらせる感じ」

(『黒蝶乱舞』って何だよ!? てか、俺の漢字変換合ってる? もう面倒だから適当にやるぞ!)

右掌を上に向けながら、河合君を睨み且つ口はニヒル笑いで留まった。再び無数のシャッター音が鳴る。

「あ……」

黒蝶を出したままの手で、ふと我に返る。辺りを見回すと、女子三人がこちらをガン見していることに気づいた。

目が合い、にこりと微笑む小石。

あとの二人は、口元に手を当て、ほくそ笑んでいる。

「っ……!!」

瞬間、俺は羞恥に襲われ、顔面を両手で覆ってその場に蹲った。

「君、せっかく良かったのに! なんで崩れるかな!?」

(あの二人に黒蝶乱舞撃ちてぇ!!)

***

かれこれ一時間。河合君に体で借りを返し――教室の時計は、もう五時を回っていた。

「ありがとう! いい資料がたくさん手に入った。

僕、漫画の投稿したいんだけど、君がモデルの主人公にしたい。いいかな?」

「ああ……好きにして。じゃあ俺は、あっち行くから」

人の要求に合わせてポーズを取るのって、頭使うし体力も使うし、精神力も使う。

なんだか、どっと疲れた体で、小石の元へ向かう。

いつの間にか小石は、椅子に座って鉛筆を持ち、机上の紙と向き合っていた。

「体は置いといて、顔を描く練習をしてみましょうか」

「小石さん、まずは楕円を描いて――」

椎名先輩と八尾が、小石に何やら絵を描くアドバイスをしているようだ。

「小石、遅くなってごめん。そろそろ本題に戻ろう」

「うん」

「そうですか。では小石くん、またいつでも遊びに来てください!」

「はい、是非!」

(なんか、打ち解けてる? やっぱ、オタク気質な人と気が合うんだろうな)

「八尾さんも、ありがとう」

小石は嬉しそうだが、モジモジして伏目がちにそう言った。

(目はそこまで合わせられないか。でも、こんな感じも可愛いな)

俺は小石を連れて、渕先輩の席へ行った。

「渕先輩、情報ありがとうございました。それで俺達、演劇部を訪ねたいんですが、演劇部は――」

渕先輩が再びペンを置き、こちらを見る。そして、一拍置いて口を開いた。

「すまん。

その、言いづらいんだが…………演劇部は、昨年度をもって廃部になったんだ」

「え!?」

「去年、部員が全員三年生だったらしい」

――沈黙が流れる。

渕先輩から視線が動かせない。

それは、隣にいる小石を、見ることができないからだ。

しかし彼女を見ずとも、それを取り巻く空気が、一気に重くなったのを感じた。

重苦しさに押し潰されてしまいそうな中、言いづらいセリフが、喉の奥から迫り上がる。

「……じゃあ、太巻先生は……すでに卒業して――」

俺が言い終える前に、弧を描いた小石のポニーテールが視界に入った。

「おい! 小石っ!」

突然走り出した小石が、勢いよく扉を開け放ち、教室を飛び出した。

そんなあいつを放っておけるわけもなく、俺も咄嗟に走り出す。

「すみません! 漫研の皆さん、お世話になりました!」

振り向きざまに見た、何事かと呆然とする面々。

それをよそに、俺は慌てて特別教室を後にした。

「私、知らなかった! 去年の文化祭……一般公開日に体調不良で……行けなかったのっ!」

「………………」

かける言葉が見つからない。

太巻先生に、あれだけ情熱を燃やす小石だ。もしその演劇の存在を知っていたら、体調不良だろうが、地を這ってでも観に行っていたかもしれない。

震える声と苦い表情。彼女の無念さが、痛いほど伝わってくる。

因みに、志望校を自宅最寄りという理由で、志望学科を消去法とあみだで決めるような俺は、もちろん文化祭など行っていない。

「へぇ〜! そうなんだ。あたし、行ったのに、寺子屋の演劇なんて全然気づかなかった。行ったタイミングが悪かったのかな? 見たかったな〜!」八尾も残念そうだ。

その時、小石がハシっと八尾の手を取った。そして先日と違い、八尾を真っ直ぐに見つめている。

「小石……さん?」

「あれ!? もしかして八尾君、寺子屋ファンでした!? 小石君のリュックのアクキーに至っては、もう完全にそうですよね!? 二人とも、ちょっと私の席に来てくれます!?」

(アクキーっていうんだ、あれ)

さらに興奮しだした椎名先輩が、返答を待つことなく、二人の腕を引いて自席に連れて行く。俺がその光景を見ていると、

「君……」

今度は自分の背後から、声が聞こえた。

振り返ると、それは先程、後方の席にいた河合――同学年だが、昼休みの一件があるので「君」を付けておこう。

(椎名先輩といい河合君といい、気配なく近付くな)

「あの、河合君。今日は、屋上階段……譲ってくれてありがとう」

「借りなら、体で返してもらえると嬉しいな」

無表情で、際どい表現。

「は?」

「ちょっと写真撮らせてくれない? 男子高校生描きたいんだけど、自分は小さいし、渕会長じゃガタイが良すぎて。君、背ちょうどいいじゃん」

「おい、河合まで……まだ話の途中なんだが」渕先輩が河合君を制止しようとしたが、

「――まぁ、後でな」程なく、それを諦めた。

俺もさっきの女子達同様、河合君に引っ張られ、彼の席に連れていかれる。華奢なのに、グイグイと引っ張る力は強い。そんな中、椎名先輩と八尾が何やら喋り、それに時折小石が相槌を打っているのが遠目に見える。

(まぁ、少し付き合うか……小石もなんか真剣に寺子屋トーク聞いてるっぽいし……)

河合君の席に着くと、彼はズボンのポケットからスマホを取り出した。

「じゃあ、まずは普通に立って」

「こう?」

「いや、気をつけじゃなくて。分かった、じゃあ右手をズボンのポケットに入れて、左手はだらんと。顔はやや下向きだけど目はこっち見て、微笑んで」

「……こう?」

「もっと、ニヒルな感じ。闇魔法が使えて、俺最強なんですけど的な、高慢な感じで」

(ニヒル、闇魔法、俺最強、高慢……)自分なりに、河合君の要求を体現してみる。

「そう! 君いいね、的確!」

スマホのシャッター音が無数に鳴る。くるくると俺の周りを回る河合君は、色んな角度から撮影しているらしい。

「はい次、右手で闇魔法! 『黒蝶乱舞』出して。まだ撃たないで、蝶を掌に留まらせる感じ」

(『黒蝶乱舞』って何だよ!? てか、俺の漢字変換合ってる? もう面倒だから適当にやるぞ!)

右掌を上に向けながら、河合君を睨み且つ口はニヒル笑いで留まった。再び無数のシャッター音が鳴る。

「あ……」

黒蝶を出したままの手で、ふと我に返る。辺りを見回すと、女子三人がこちらをガン見していることに気づいた。

目が合い、にこりと微笑む小石。

あとの二人は、口元に手を当て、ほくそ笑んでいる。

「っ……!!」

瞬間、俺は羞恥に襲われ、顔面を両手で覆ってその場に蹲った。

「君、せっかく良かったのに! なんで崩れるかな!?」

(あの二人に黒蝶乱舞撃ちてぇ!!)

***

かれこれ一時間。河合君に体で借りを返し――教室の時計は、もう五時を回っていた。

「ありがとう! いい資料がたくさん手に入った。

僕、漫画の投稿したいんだけど、君がモデルの主人公にしたい。いいかな?」

「ああ……好きにして。じゃあ俺は、あっち行くから」

人の要求に合わせてポーズを取るのって、頭使うし体力も使うし、精神力も使う。

なんだか、どっと疲れた体で、小石の元へ向かう。

いつの間にか小石は、椅子に座って鉛筆を持ち、机上の紙と向き合っていた。

「体は置いといて、顔を描く練習をしてみましょうか」

「小石さん、まずは楕円を描いて――」

椎名先輩と八尾が、小石に何やら絵を描くアドバイスをしているようだ。

「小石、遅くなってごめん。そろそろ本題に戻ろう」

「うん」

「そうですか。では小石くん、またいつでも遊びに来てください!」

「はい、是非!」

(なんか、打ち解けてる? やっぱ、オタク気質な人と気が合うんだろうな)

「八尾さんも、ありがとう」

小石は嬉しそうだが、モジモジして伏目がちにそう言った。

(目はそこまで合わせられないか。でも、こんな感じも可愛いな)

俺は小石を連れて、渕先輩の席へ行った。

「渕先輩、情報ありがとうございました。それで俺達、演劇部を訪ねたいんですが、演劇部は――」

渕先輩が再びペンを置き、こちらを見る。そして、一拍置いて口を開いた。

「すまん。

その、言いづらいんだが…………演劇部は、昨年度をもって廃部になったんだ」

「え!?」

「去年、部員が全員三年生だったらしい」

――沈黙が流れる。

渕先輩から視線が動かせない。

それは、隣にいる小石を、見ることができないからだ。

しかし彼女を見ずとも、それを取り巻く空気が、一気に重くなったのを感じた。

重苦しさに押し潰されてしまいそうな中、言いづらいセリフが、喉の奥から迫り上がる。

「……じゃあ、太巻先生は……すでに卒業して――」

俺が言い終える前に、弧を描いた小石のポニーテールが視界に入った。

「おい! 小石っ!」

突然走り出した小石が、勢いよく扉を開け放ち、教室を飛び出した。

そんなあいつを放っておけるわけもなく、俺も咄嗟に走り出す。

「すみません! 漫研の皆さん、お世話になりました!」

振り向きざまに見た、何事かと呆然とする面々。

それをよそに、俺は慌てて特別教室を後にした。

吹奏楽部の演奏が、ぼんやり耳に入る。

急いで廊下に出た、はずだが、小石の姿は見当たらない。

(どこ行った? もしかして、帰ったのか?)

ここは三階の北校舎。すぐ近くの東階段を駆け降りて、一階の昇降口へ向かう。

昇降口に着くなり、小石の靴箱を確認する。

まだ靴があった。

(教室か?)

そのまま1の7に向かう。もう、汗だくだ。

1の7に――いない。

いたのは窓際の後ろの席で喋っている、ギャルの比嘉と早戸の二人だった。

「誰か来なかったか?」

「来てないけど?」

「何? 尾瀬とか?」

「違う。ありがとう」

とりあえず、そのまま一階を走って探し回る。

途中、曲がり角でヒヤリとした。

出会い頭に、面識のない太めなオバちゃん先生と、ぶつかりそうになってしまった。

「走るんじゃないの、危ないでしょ! あと、右側通行よ!」

「すみません!」

「さっきも走ってた女子がいてねぇ〜。

ま、なんかワケアリっぽいから、咎めなかったけど」

「えっ? そいつ、どこで見ました?」

「何、痴話喧嘩? 相談室を出る時に、ぶつかりそうになったのよ」

相談室は、北校舎三階の中央寄りの部屋だ。

(小石は特別教室を飛び出してすぐ、東階段を降りたんじゃないんだ)

「ありがとうございます!」

「青春ねぇ〜」

呟き、頷きながら、オバちゃん先生が立ち去って行く。

俺はその場で停止し、考えながら、彼女が見えなくなるのを待った。

(廊下を真っ直ぐ走ったということは、もしかして、あのまま――屋上に行ったとか……?)

瞬時に胸騒ぎがしてきた。『屋上』という単語に、嫌な想像が湧き上がる。

(早まるな、小石!!)

俺はその場をロケットスタートし、北校舎の西階段を目指した。

口が乾く。動悸がする。汗が止まらない。

そんな状態で、西階段を駆け上がる。

また、吹奏楽部の演奏が、ぼんやりと聴こえてきた。

階段を上がるにつれ、音が鮮明になっていく。

ダダダ・ダン・ダン・ダダ・ダン

程なく露わになったのは、鬼気迫るような打楽器やトランペットのリズム。

そして、重いトロンボーンの音。

それらが俺の緊張感とシンクロし、焦燥感を掻き立てる。

(これ、ホルストの『惑星』の『火星』じゃないか。やめてくれ、滅茶苦茶不穏だろ!)

三階を過ぎ、屋上階段を駆け上がる。

急いで屋上扉のノブに手をかけた時、人の気配に気が付いた。

階段を上り切ったところの隅に――小石が蹲っている。

抱えた膝に、顔を埋めて。

あのリズムのBGMは続いているが、俺の中の最悪な想像が消え、幾分ホッとした。

「小石……」

「…………」

小石の座るポジションの薄暗さが、彼女の彩度を下げている。

まるでその心情を、物語るかのような灰色感。

リュックのアクキーのキャラ達が、悲しく笑っている。

俺は徐ろに、小石の横に座った。

どうしていいか分からない。その場で、ただBGMを聞き続けるしかなかった。

火星も終盤になった頃、小石が少し顔を上げた。

俺を見る彼女の目は――すっかり輝きを失っている。

前髪や後毛は顔に張りつき、顔を埋めていた部分のスカートの色が、所々濃くなっていた。

「もう……会えなくなった」絶望に満ちた、掠れた声。

「……諦めんのかよ」

「だって、もういないんだよ!?」

絶望に怒りが加わった声と眼差しが、俺に鋭く突き刺さる。

ティンパニーの激しい連打音が聞こえた。

そんな小石に引っ張られるように、俺も声を荒げる。

「お前、そんな風になるくらい、好きなんだろ!?」

「……っ」

「絵描いたりキャラ弁作ったり……毎日毎日、太巻先生のこと考えてんだろ!?」

「……うんっ!!」

俺を睨む小石の目。

ドラの音とともに、そこから大粒の涙が溢れる。

クッソ腹が立つ。

ダダダダー

最初から小石に会う気のなかった太巻先生にも。

ダダダー・ダダダーダダダダー

そんな彼を大好きな小石にも。

ダーダー

「なら、諦めんなよ!!」

ダーダーダー

こんなこと言う自分にも!!!

ダーーーーーーン。

同時にティンパニーの連打音。そして曲が終わりを迎えた。

「『もういない』ってなんだよ? 卒業しただけだろ!? 故人みたいな言い方すんな!」

「じゃあ、どうしたら会えるの!?」

静まり返った空間に、二人の声だけが響く。

「………………考える」

俺は下を向いた。

しばし自分の上履きを見ながら、考えをまとめた。

急いで廊下に出た、はずだが、小石の姿は見当たらない。

(どこ行った? もしかして、帰ったのか?)

ここは三階の北校舎。すぐ近くの東階段を駆け降りて、一階の昇降口へ向かう。

昇降口に着くなり、小石の靴箱を確認する。

まだ靴があった。

(教室か?)

そのまま1の7に向かう。もう、汗だくだ。

1の7に――いない。

いたのは窓際の後ろの席で喋っている、ギャルの比嘉と早戸の二人だった。

「誰か来なかったか?」

「来てないけど?」

「何? 尾瀬とか?」

「違う。ありがとう」

とりあえず、そのまま一階を走って探し回る。

途中、曲がり角でヒヤリとした。

出会い頭に、面識のない太めなオバちゃん先生と、ぶつかりそうになってしまった。

「走るんじゃないの、危ないでしょ! あと、右側通行よ!」

「すみません!」

「さっきも走ってた女子がいてねぇ〜。

ま、なんかワケアリっぽいから、咎めなかったけど」

「えっ? そいつ、どこで見ました?」

「何、痴話喧嘩? 相談室を出る時に、ぶつかりそうになったのよ」

相談室は、北校舎三階の中央寄りの部屋だ。

(小石は特別教室を飛び出してすぐ、東階段を降りたんじゃないんだ)

「ありがとうございます!」

「青春ねぇ〜」

呟き、頷きながら、オバちゃん先生が立ち去って行く。

俺はその場で停止し、考えながら、彼女が見えなくなるのを待った。

(廊下を真っ直ぐ走ったということは、もしかして、あのまま――屋上に行ったとか……?)

瞬時に胸騒ぎがしてきた。『屋上』という単語に、嫌な想像が湧き上がる。

(早まるな、小石!!)

俺はその場をロケットスタートし、北校舎の西階段を目指した。

口が乾く。動悸がする。汗が止まらない。

そんな状態で、西階段を駆け上がる。

また、吹奏楽部の演奏が、ぼんやりと聴こえてきた。

階段を上がるにつれ、音が鮮明になっていく。

ダダダ・ダン・ダン・ダダ・ダン

程なく露わになったのは、鬼気迫るような打楽器やトランペットのリズム。

そして、重いトロンボーンの音。

それらが俺の緊張感とシンクロし、焦燥感を掻き立てる。

(これ、ホルストの『惑星』の『火星』じゃないか。やめてくれ、滅茶苦茶不穏だろ!)

三階を過ぎ、屋上階段を駆け上がる。

急いで屋上扉のノブに手をかけた時、人の気配に気が付いた。

階段を上り切ったところの隅に――小石が蹲っている。

抱えた膝に、顔を埋めて。

あのリズムのBGMは続いているが、俺の中の最悪な想像が消え、幾分ホッとした。

「小石……」

「…………」

小石の座るポジションの薄暗さが、彼女の彩度を下げている。

まるでその心情を、物語るかのような灰色感。

リュックのアクキーのキャラ達が、悲しく笑っている。

俺は徐ろに、小石の横に座った。

どうしていいか分からない。その場で、ただBGMを聞き続けるしかなかった。

火星も終盤になった頃、小石が少し顔を上げた。

俺を見る彼女の目は――すっかり輝きを失っている。

前髪や後毛は顔に張りつき、顔を埋めていた部分のスカートの色が、所々濃くなっていた。

「もう……会えなくなった」絶望に満ちた、掠れた声。

「……諦めんのかよ」

「だって、もういないんだよ!?」

絶望に怒りが加わった声と眼差しが、俺に鋭く突き刺さる。

ティンパニーの激しい連打音が聞こえた。

そんな小石に引っ張られるように、俺も声を荒げる。

「お前、そんな風になるくらい、好きなんだろ!?」

「……っ」

「絵描いたりキャラ弁作ったり……毎日毎日、太巻先生のこと考えてんだろ!?」

「……うんっ!!」

俺を睨む小石の目。

ドラの音とともに、そこから大粒の涙が溢れる。

クッソ腹が立つ。

ダダダダー

最初から小石に会う気のなかった太巻先生にも。

ダダダー・ダダダーダダダダー

そんな彼を大好きな小石にも。

ダーダー

「なら、諦めんなよ!!」

ダーダーダー

こんなこと言う自分にも!!!

ダーーーーーーン。

同時にティンパニーの連打音。そして曲が終わりを迎えた。

「『もういない』ってなんだよ? 卒業しただけだろ!? 故人みたいな言い方すんな!」

「じゃあ、どうしたら会えるの!?」

静まり返った空間に、二人の声だけが響く。

「………………考える」

俺は下を向いた。

しばし自分の上履きを見ながら、考えをまとめた。

小石に向き直って口を開いた時、また演奏が始まった。

キラキラと走る木管に、颯爽と登場したホルンの音。

この出だしは――『木星』だ。

「まずは、多幾先生に相談してみよう。

事情を話して、去年演劇部の顧問だった先生を教えてもらうんだ」

「…………」

「元顧問に、太巻先生役だった先輩の名前、元担任が誰だったかを教えてもらう。

で、元担任に、先輩の連絡先を教えてもらうんだ」

「……!」

小石が目を見開き、ようやく睨みを解除した。涙も止んでいる。

「個人情報なんて……教えてもらえる?」

声はまだ掠れているが……良かった、クールダウンしてくれて。

「『お金を返したい』って事情を話せば、教えてくれそうじゃないか?

何なら今みたいに泣いて、情に訴えろ。だめなら、学校通して連絡を取ってもらえばいいし」

「そもそも、卒業生の連絡先の情報って、破棄されてないかな?」

「その時は、また考えよう。

俺、最後まで付き合うからさ。諦めんなよ!」

言った直後、見る見るうちに小石がさっきの顔に戻り、大粒の涙を零し出した。

「なんでまた、睨むんだよ」

「……なんで?」

「え?」

「なんで、そんなに助けてくれるの?

昼休みも私を励ますために、わざわざ誘ってくれたんでしょ?

タオルと体操着のお礼なんて、とっくに超えてる。私、蓮君に借りっぱなしじゃない?」

ホルンが第三主題を奏で始めた。

「いや、昼休みはそんなんじゃねーぞ」

『思い出作り』という、俺の私利私欲のためだ。

「えっ? でも、『頑張れ』って言ってくれたよね?」

「あぁ……まぁ……。

いや、でも、貸しとか無いし。寧ろ、小石に過払いされたというか」

「どういうこと?」

「…………」俺は再び下を向いた。

「ねぇ、蓮君? 今日はなんか、ちょっと変。

切なそうっていうか……何か悩んでない? 聞くよ?」

(まさか、俺の心配もしてくれてた?

今日は小石にとって、とても大事な日だったのに)

小石に視線を戻す。

俺を直視するその目は、いつの間にか輝きが戻り、表情は『睨み』から『奮起』に変わっていた。

「――あぁ、悩んでるよ」

シンバルが鳴り響く。

「うん」

「そうだよ、切ないよ」

「うん」

「でも、言えないんだ……」

ティンパニーの音を境に、静かになった。

「私も何か蓮君の力になりたいの。私にできることがあれば、何でも言って!」

「なら――」

こんなことしか思いつかない。

「『頑張れ』って、言ってほしい」

「分かった!」

木星の一番有名な、第二部の、あのメロディーが始まる。

小石が立ち上がり、俺の腕を掴んで引っ張る。俺は彼女に誘導されるまま、屋上へ出た。

小石が手を離すと、俺から距離を取り、屋上の端まで走った。

回れ右でくるりと、こちらに体を向ける。

そして両手を口元に当て、

「頑張れ!」

凛々しい表情で放たれた、大きな声。

「って、おい、屋上でそんな大声っ! 先生とか聞いてたら、飛んでくるだろ!?」

「あははっ! 大丈夫。木星がカバーしてくれるよ」

「頑張れ!」もう一発。

「…………」

「頑張れ!」もう一発。

「…………あぁ」

次第に増えた楽器が、クレッシェンドしていく。

「蓮君! 頑張れーーー!!」

最後は、思いっきり腹の底から出した、堂々とした大声。

荘厳な曲想とシンクロして、なんかもう、神々しい。

(何だこれ、涙出そう)

喉の奥が詰まる。視界が滲む。

(ダメだ。小石のことが、物凄く好き!!!)

「頑張る……」

呟いた声が震える中、第二部が終わった。

小石が息を切らして、こちらにかけてくる。

第三部が始まり、静かな中、木管達が鳴り始める。

上気した頬に、まだ張り付いている髪。涙の跡なんて分からないほど、汗まみれで。

まだ高い西日に照らされ――キラキラと輝いて、物凄くキレイだ。

「はぁ、はぁ……どう、かな?」

「はははっ! やっぱり、切ない!」

「えぇ〜? 何で!?」

「いや、響いたんだ。

響いたから……俺、頑張るよ!! ありがとう」

言いながら、俺は笑った。

今度は、ちゃんと笑えた、と思う。

「本当? 良かった!」小石も笑ってくれた。

「ひとつ、確認してもいいか?」

「何?」

「お前、太巻先生のこと、さらに好きになっただろ?」

「えっ!!」

「最初から返金してもらう気無しの『入学したら返しにおいで』、カッコ良す過ぎだよな」

「んっ……!」

図星のようだ。小石が下を向く。

その顔が、みるみる林檎のように真っ赤になる。

「蓮君、鋭すぎる……!」

(太巻先生の株、爆上がりじゃねーか。クッソ腹立つな〜!)

木星は、まだ続く。

俺の初恋も、もう少しだけ続くようだ。

キラキラと走る木管に、颯爽と登場したホルンの音。

この出だしは――『木星』だ。

「まずは、多幾先生に相談してみよう。

事情を話して、去年演劇部の顧問だった先生を教えてもらうんだ」

「…………」

「元顧問に、太巻先生役だった先輩の名前、元担任が誰だったかを教えてもらう。

で、元担任に、先輩の連絡先を教えてもらうんだ」

「……!」

小石が目を見開き、ようやく睨みを解除した。涙も止んでいる。

「個人情報なんて……教えてもらえる?」

声はまだ掠れているが……良かった、クールダウンしてくれて。

「『お金を返したい』って事情を話せば、教えてくれそうじゃないか?

何なら今みたいに泣いて、情に訴えろ。だめなら、学校通して連絡を取ってもらえばいいし」

「そもそも、卒業生の連絡先の情報って、破棄されてないかな?」

「その時は、また考えよう。

俺、最後まで付き合うからさ。諦めんなよ!」

言った直後、見る見るうちに小石がさっきの顔に戻り、大粒の涙を零し出した。

「なんでまた、睨むんだよ」

「……なんで?」

「え?」

「なんで、そんなに助けてくれるの?

昼休みも私を励ますために、わざわざ誘ってくれたんでしょ?

タオルと体操着のお礼なんて、とっくに超えてる。私、蓮君に借りっぱなしじゃない?」

ホルンが第三主題を奏で始めた。

「いや、昼休みはそんなんじゃねーぞ」

『思い出作り』という、俺の私利私欲のためだ。

「えっ? でも、『頑張れ』って言ってくれたよね?」

「あぁ……まぁ……。

いや、でも、貸しとか無いし。寧ろ、小石に過払いされたというか」

「どういうこと?」

「…………」俺は再び下を向いた。

「ねぇ、蓮君? 今日はなんか、ちょっと変。

切なそうっていうか……何か悩んでない? 聞くよ?」

(まさか、俺の心配もしてくれてた?

今日は小石にとって、とても大事な日だったのに)

小石に視線を戻す。

俺を直視するその目は、いつの間にか輝きが戻り、表情は『睨み』から『奮起』に変わっていた。

「――あぁ、悩んでるよ」

シンバルが鳴り響く。

「うん」

「そうだよ、切ないよ」

「うん」

「でも、言えないんだ……」

ティンパニーの音を境に、静かになった。

「私も何か蓮君の力になりたいの。私にできることがあれば、何でも言って!」

「なら――」

こんなことしか思いつかない。

「『頑張れ』って、言ってほしい」

「分かった!」

木星の一番有名な、第二部の、あのメロディーが始まる。

小石が立ち上がり、俺の腕を掴んで引っ張る。俺は彼女に誘導されるまま、屋上へ出た。

小石が手を離すと、俺から距離を取り、屋上の端まで走った。

回れ右でくるりと、こちらに体を向ける。

そして両手を口元に当て、

「頑張れ!」

凛々しい表情で放たれた、大きな声。

「って、おい、屋上でそんな大声っ! 先生とか聞いてたら、飛んでくるだろ!?」

「あははっ! 大丈夫。木星がカバーしてくれるよ」

「頑張れ!」もう一発。

「…………」

「頑張れ!」もう一発。

「…………あぁ」

次第に増えた楽器が、クレッシェンドしていく。

「蓮君! 頑張れーーー!!」

最後は、思いっきり腹の底から出した、堂々とした大声。

荘厳な曲想とシンクロして、なんかもう、神々しい。

(何だこれ、涙出そう)

喉の奥が詰まる。視界が滲む。

(ダメだ。小石のことが、物凄く好き!!!)

「頑張る……」

呟いた声が震える中、第二部が終わった。

小石が息を切らして、こちらにかけてくる。

第三部が始まり、静かな中、木管達が鳴り始める。

上気した頬に、まだ張り付いている髪。涙の跡なんて分からないほど、汗まみれで。

まだ高い西日に照らされ――キラキラと輝いて、物凄くキレイだ。

「はぁ、はぁ……どう、かな?」

「はははっ! やっぱり、切ない!」

「えぇ〜? 何で!?」

「いや、響いたんだ。

響いたから……俺、頑張るよ!! ありがとう」

言いながら、俺は笑った。

今度は、ちゃんと笑えた、と思う。

「本当? 良かった!」小石も笑ってくれた。

「ひとつ、確認してもいいか?」

「何?」

「お前、太巻先生のこと、さらに好きになっただろ?」

「えっ!!」

「最初から返金してもらう気無しの『入学したら返しにおいで』、カッコ良す過ぎだよな」

「んっ……!」

図星のようだ。小石が下を向く。

その顔が、みるみる林檎のように真っ赤になる。

「蓮君、鋭すぎる……!」

(太巻先生の株、爆上がりじゃねーか。クッソ腹立つな〜!)

木星は、まだ続く。

俺の初恋も、もう少しだけ続くようだ。

リュックを手に持ち、元から開けっ放しの扉を二回ノックする。そして

「1の7の椋輪と小石です。多幾先生にお話があって参りました」

硬い声で俺は言った。

ここは体育館の二階にある、体育教官室の入口。はっきり言って、この中に入るのが怖い。

それは『体育の先生=怖い』という、自分の今までの経験により構築された、先入観のせいかもしれない。

しかし実際、俺の担任は怖い。体育の授業で手を抜こうものなら即バレし、青筋を立てて怒号を飛ばしてくる。

大体うちのクラスは商業科なのに、なんで担任が体育の先生なんだ。同学科の6組の担任は、商業系の先生だ。

「お? 椋輪に小石? なんか新鮮な組み合わせだな。入っていいぞ」

多幾先生が自席を立ち、手招きをする。

「失礼します」

俺は歩きまで硬くなりながら多幾先生の席へ向かい、「失礼、します」と小石も続く。

教官室の中は、左右の壁面に沿ってそれぞれ机が二つずつ置かれている。多幾先生は向かって左側奥の席。手前の席には20代後半くらいの男の先生、その反対の席には、女の生田先生が座っている。彼女は新人で、1の7女子の体育担当だ。あと一つの席の先生は見当たらない。

多幾先生の席に来るなり目を引いたのは、ハート型のフォトフレームに入った、可愛らしい赤ちゃんの写真。去年生まれたって、入学初日の自己紹介で言ってたな。

「あの、多幾先生。小石が去年の演劇部だった卒業生に、連絡を取りたいそうなんです。去年の演劇部顧問の先生を、教えていただけませんか?」

「ああ、幕内先生だな。……異動しちゃったぞ」

(異動すんなよ……)

「卒業生の名前は?」

「それが分からないので、幕内先生にお訊きしたかったんです。多幾先生は去年の文化祭の演劇、ご存知ですか?」

「あー、寺子屋名探偵! 俺、その時軽音の方見に行ってたんだ」

「その寺子屋の太巻先生役だった先輩に、小石がお世話になったらしくて――」

「あ、あのっ、私……その先輩に、お金を、借りてるんですっ」

下を向きながら、小石が頑張って話している。担任にも、まだ慣れていないようだ。

「そうか。そりゃあ、返さなきゃだよな。でも俺、その卒業生知らないなぁ……」

多幾先生が隣の席に視線を送る。

「若林先生、聞いてた? 知ってる?」

「僕、演劇は観ました。でも、太巻先生役の生徒は知りませんね。しばらくの間、彼が女子達の話題の的になってたっけ……」

苦笑混じりで言う彼は、若林先生というらしい。覚えておこう。

「小石、椋輪。とりあえず明日の朝、職員会議で訊いてみるよ。去年の3年生の担任達なら、分かるんじゃないかな? まぁ、一部異動しちゃってるけど」

「ありがとうございます! 良かったな、小石」

「うん! あっ、ありがとうございます!」

「……ところでさ、二人とも少し時間ある?」

「僕は、大丈夫ですけど……?」

「私も、大丈夫、です」

「せっかくだから、ちょっと喋っていかないか?

ほら、生徒と親睦を深めたいというか。俺、椋輪とも小石とも、あんまり喋ったことないだろう?」

「は、はぁ……」

俺と小石は、横目で視線を合わせた。

きっと彼女も同じ事を思っただろう。

(多幾先生にお世話になる手前、付き合わなきゃいけないやつだよな? これ)

多幾先生が、入口の方にあるパーティションを指差す。

「じゃあ、あの奥。ソファーがあるから座ってくれ。

飲み物はアイスコーヒーか? アイスティーか? 麦茶か?」

「ありがとうございます。僕は麦茶をお願いします」

「ありがとうございます。私も、麦茶で……」

俺達がソファーに移動すると間もなく、多幾先生は流れるような動作でテーブルにコップを並べ、ペットボトルの麦茶を注いでくれた。

そして一旦姿を消すと、大きな赤い本を持って戻って来た。

「これを見てくれ!」

真紅の地に、金の箔押しのアルファベットが並ぶ表紙。俺は自分に差し出されたそれを受け取り、開いた。

落ち着いた表紙から一転し、一面にびっしり貼られた赤ちゃんの写真が目に飛び込む。しかもそれらは、色とりどりの可愛らしいシールやらマスキングテープやら、丸い手書き文字やらでデコレーションされている。

これは、多幾先生のお子さんのアルバムだ。

「可愛い……!」

覗き込む小石が目を細め、呟いた。

「小石! だろ!? 可愛いだろ! 天使だろ!?」

「似てない……」

「椋輪! だろ!? 妻似なんだ! 最高だろ!?」

怒号を飛ばす人と同一人物とは思えない、目尻を下げた仏顔の人が、一枚目の写真に指を差す。

「まずな、これが生まれたての写真で、出産時間は――」

***

小石と二人、体育教官室から昇降口に向かう。

「長かったな〜、多幾先生の娘自慢……」

「でも、可愛かったね」

「写真一枚一枚の解説はいらなかった!

しかも、あのアルバムデコは自分作って……似合わなすぎだろ」

「ふふっ。多幾先生、実は可愛いよね。何歳だっけ?」

「確か37だぞ」

「37歳かぁ……。

その頃の私はどんなかな? 想像できないな〜」

「俺も、どんなオッサンになってんだろう……」

「蓮君は、きっと多幾先生みたいな娘ちゃん自慢パパ!」

「ぶっ……、俺が!?

――だろ!? 可愛いだろ! 天使だろ!?」

「ぶふっ、ちょっ!」

「だろ!? 妻似なんだ! 最高だろ!?」

「もっ、やめてっ! あははっ!」

小石がお腹を抱えて笑いだした。

「あ〜でも、実際言えたら幸せだよな」

「あはっ、そうだねっ、い、いいねっ……そういう人っ」

笑いを漏らしながら、小石が言う。

そんな彼女の様子に、俺もつられ笑いしそうだ。

やっと小石の笑いが収束した頃、俺達は昇降口を出ていた。

「じゃあ、また明日。太巻先生情報、楽しみだな」

「うん! 今日は本当にありがとう、蓮君!」

日が沈みかかった空の下、小石が満面の笑みで手を振る。

笑い涙を、まだ目に残しながら。

――今日は、とても濃い一日だった。

「1の7の椋輪と小石です。多幾先生にお話があって参りました」

硬い声で俺は言った。

ここは体育館の二階にある、体育教官室の入口。はっきり言って、この中に入るのが怖い。

それは『体育の先生=怖い』という、自分の今までの経験により構築された、先入観のせいかもしれない。

しかし実際、俺の担任は怖い。体育の授業で手を抜こうものなら即バレし、青筋を立てて怒号を飛ばしてくる。

大体うちのクラスは商業科なのに、なんで担任が体育の先生なんだ。同学科の6組の担任は、商業系の先生だ。

「お? 椋輪に小石? なんか新鮮な組み合わせだな。入っていいぞ」

多幾先生が自席を立ち、手招きをする。

「失礼します」

俺は歩きまで硬くなりながら多幾先生の席へ向かい、「失礼、します」と小石も続く。

教官室の中は、左右の壁面に沿ってそれぞれ机が二つずつ置かれている。多幾先生は向かって左側奥の席。手前の席には20代後半くらいの男の先生、その反対の席には、女の生田先生が座っている。彼女は新人で、1の7女子の体育担当だ。あと一つの席の先生は見当たらない。

多幾先生の席に来るなり目を引いたのは、ハート型のフォトフレームに入った、可愛らしい赤ちゃんの写真。去年生まれたって、入学初日の自己紹介で言ってたな。

「あの、多幾先生。小石が去年の演劇部だった卒業生に、連絡を取りたいそうなんです。去年の演劇部顧問の先生を、教えていただけませんか?」

「ああ、幕内先生だな。……異動しちゃったぞ」

(異動すんなよ……)

「卒業生の名前は?」

「それが分からないので、幕内先生にお訊きしたかったんです。多幾先生は去年の文化祭の演劇、ご存知ですか?」

「あー、寺子屋名探偵! 俺、その時軽音の方見に行ってたんだ」

「その寺子屋の太巻先生役だった先輩に、小石がお世話になったらしくて――」

「あ、あのっ、私……その先輩に、お金を、借りてるんですっ」

下を向きながら、小石が頑張って話している。担任にも、まだ慣れていないようだ。

「そうか。そりゃあ、返さなきゃだよな。でも俺、その卒業生知らないなぁ……」

多幾先生が隣の席に視線を送る。

「若林先生、聞いてた? 知ってる?」

「僕、演劇は観ました。でも、太巻先生役の生徒は知りませんね。しばらくの間、彼が女子達の話題の的になってたっけ……」

苦笑混じりで言う彼は、若林先生というらしい。覚えておこう。

「小石、椋輪。とりあえず明日の朝、職員会議で訊いてみるよ。去年の3年生の担任達なら、分かるんじゃないかな? まぁ、一部異動しちゃってるけど」

「ありがとうございます! 良かったな、小石」

「うん! あっ、ありがとうございます!」

「……ところでさ、二人とも少し時間ある?」

「僕は、大丈夫ですけど……?」

「私も、大丈夫、です」

「せっかくだから、ちょっと喋っていかないか?

ほら、生徒と親睦を深めたいというか。俺、椋輪とも小石とも、あんまり喋ったことないだろう?」

「は、はぁ……」

俺と小石は、横目で視線を合わせた。

きっと彼女も同じ事を思っただろう。

(多幾先生にお世話になる手前、付き合わなきゃいけないやつだよな? これ)

多幾先生が、入口の方にあるパーティションを指差す。

「じゃあ、あの奥。ソファーがあるから座ってくれ。

飲み物はアイスコーヒーか? アイスティーか? 麦茶か?」

「ありがとうございます。僕は麦茶をお願いします」

「ありがとうございます。私も、麦茶で……」

俺達がソファーに移動すると間もなく、多幾先生は流れるような動作でテーブルにコップを並べ、ペットボトルの麦茶を注いでくれた。

そして一旦姿を消すと、大きな赤い本を持って戻って来た。

「これを見てくれ!」

真紅の地に、金の箔押しのアルファベットが並ぶ表紙。俺は自分に差し出されたそれを受け取り、開いた。

落ち着いた表紙から一転し、一面にびっしり貼られた赤ちゃんの写真が目に飛び込む。しかもそれらは、色とりどりの可愛らしいシールやらマスキングテープやら、丸い手書き文字やらでデコレーションされている。

これは、多幾先生のお子さんのアルバムだ。

「可愛い……!」

覗き込む小石が目を細め、呟いた。

「小石! だろ!? 可愛いだろ! 天使だろ!?」

「似てない……」

「椋輪! だろ!? 妻似なんだ! 最高だろ!?」

怒号を飛ばす人と同一人物とは思えない、目尻を下げた仏顔の人が、一枚目の写真に指を差す。

「まずな、これが生まれたての写真で、出産時間は――」

***

小石と二人、体育教官室から昇降口に向かう。

「長かったな〜、多幾先生の娘自慢……」

「でも、可愛かったね」

「写真一枚一枚の解説はいらなかった!

しかも、あのアルバムデコは自分作って……似合わなすぎだろ」

「ふふっ。多幾先生、実は可愛いよね。何歳だっけ?」

「確か37だぞ」

「37歳かぁ……。

その頃の私はどんなかな? 想像できないな〜」

「俺も、どんなオッサンになってんだろう……」

「蓮君は、きっと多幾先生みたいな娘ちゃん自慢パパ!」

「ぶっ……、俺が!?

――だろ!? 可愛いだろ! 天使だろ!?」

「ぶふっ、ちょっ!」

「だろ!? 妻似なんだ! 最高だろ!?」

「もっ、やめてっ! あははっ!」

小石がお腹を抱えて笑いだした。

「あ〜でも、実際言えたら幸せだよな」

「あはっ、そうだねっ、い、いいねっ……そういう人っ」

笑いを漏らしながら、小石が言う。

そんな彼女の様子に、俺もつられ笑いしそうだ。

やっと小石の笑いが収束した頃、俺達は昇降口を出ていた。

「じゃあ、また明日。太巻先生情報、楽しみだな」

「うん! 今日は本当にありがとう、蓮君!」

日が沈みかかった空の下、小石が満面の笑みで手を振る。

笑い涙を、まだ目に残しながら。

――今日は、とても濃い一日だった。

大掃除に終業式、LHRを終え、一学期が終了した。明日から夏休みだ。

通知表を見せ合ったり、『プール』や『祭り』などと夏休みの予定を話し合ったりしている奴らが、教室の入り口から見える。

そんな光景を尻目に、小石と廊下で、多幾先生から今朝の職員会議の結果を聞いた。

「――例の卒業生のこと、知ってる先生がいなかった」

無言でしょんぼりと、小石が下を向く。

「だから、幕内先生に電話することにした。彼女も忙しいだろうし……いつもの昼休みくらい、そうだな……1時くらいにしようと思う。

お前らはもう放課だけど、どうする? 結果は小石に電話すればいいか?」

「先生。その場ですぐに、先輩の名前を知りたい、です!

1時に、教官室で、待機させてくださいっ!」

小石が顔を上げ、多幾先生を食い入るように見つめながら言った。こういう時は、ちゃんと目を合わせられるらしい。

(情熱が迸ってるな……)

「わかった、じゃあ1時に来てくれ」

「はいっ!」

小石の威勢のいい返事を聞くと、多幾先生はひとつ頷き、その場を離れた。

「1時か……小石はどこか、昼食べに行く?」

「うん、いづちゃんとモックに行く約束してるの。蓮君も一緒に行かない?」

「――いづちゃんって誰?」

「八尾さん」

「ちょ、いつの間にそんな仲良くなってんだ!?」

「昨日漫研訪ねた時に、NINE交換したの。ほら、昨日私……あんな感じで出てっちゃったでしょ? 心配して夜、いづちゃんがNINEくれたの」

「へぇ……」

「でね、いつの間にか寺子屋話で盛り上がっちゃって。そうそう、いづちゃんの推しカプ、ふぐっ……?」

小石の背後からいきなり、その口を何者かが抑えた。まるでサスペンスドラマの、クロロホルムを含ませた布を嗅がせるシーンのように。ところで『推しカプ』って何だ?

「うふっ、てるち〜?」

言いながら小石の背後から出てきたのは――彼女より頭一つ分ぐらい背が低い、八尾だった。妙な微笑みを湛えている。

(てるちとかNINE交換とか……なんか俺の小石友好度、八尾に抜かれてない?)

「八尾。俺も一緒に昼、うぐっ……!」

今しがた小石に起こった『クロロホルム』が、自分の身にも起こった。

「ムクは、オレとランチデートの予定でしょ〜?」

そう言ってさらに肩まで掴んできたのは、ツーブロックだった。

「そっかぁ……じゃあ、1時にね! 蓮君!」

口封じを解かれた小石が、笑顔で手を振りながら八尾と立ち去っていく。

(『そっかぁ』じゃない! んなわけない!)

そして八尾は俺と尾瀬を、なぜか感慨深げな表情で振り返る。

二人の姿が見えなくなると、ようやく尾瀬から解放された。

「小石ちゃん、せっかく八尾ちゃんと仲良くなったんだから。女子トークさせてあげようよ〜」

「…………」

「昨日の話教えて? そだ、んめー亭行こう!」

***

来たのは椿高近くの定食屋。初めて入った。

座敷には知らない椿高の男子、カウンターにはスーツや宅配便のユニフォームのおじちゃん、テーブルには私服のおばちゃんグループ。それなりに客がいる。

壁には一品ずつメニューが書かれた、色褪せた紙が並んでいる。レトロな空調に、レトロなビールのポスター。外観もさることながら、内装も年季が入ったお店だ。

俺がキョロキョロしていると、座敷から声が飛んできた。

「オッセーじゃん!」

前髪長めなセンターパートのタレ目が、尾瀬を指差す。

「オッセー、お疲れ」色黒な短髪の糸目が、手を挙げる。

「おー、シロとクロ!」なんだか嬉しそうな尾瀬。

二人は何組だろう。どっちも麻婆豆腐定食を食べている。美味しそうだ。シロとクロとか犬みたいだな……かくいう自分もムク呼ばわりだが。

「一緒に食べてもいい?」了解を得る前に、尾瀬が糸目の隣に座りだした。

「もちろん。こっちは……友達かな?」

そう言ってこっちを見るタレ目の隣に、俺は座った。

「そ、親友のムク。誕生日も席もオレのイッコ後ろでさ。

あ、ムク、そっちがシロでこっちがクロだから」

「親友じゃねぇよ! てか、いつの間に俺の誕生日情報仕入れてんだよ」

「はは、仲良しかよ。ところでオッセー、今年は大丈夫か? 通知表見せろよ」糸目を開いたクロが、不安げに尾瀬を見る。

(『今年は大丈夫か?』って……?)

「いーよ」

尾瀬がリュックを漁っていると、気の良さそうなおばあちゃんがお冷を持ってきてくれた。ついでに注文をしよう。

「麻婆豆腐定食一つお願いします」

「オレはレバニラで。ご飯大盛りでお願い!」

「いつもありがとね」おばあちゃんが厨房へと向かう。

尾瀬から通知表を渡されたクロが、それにさっと目を通し、シロに回す。

俺もちゃっかり、シロの横から通知表を覗き込んだ。

(――うわ、これは酷い……)

1は見当たらないが、2が多い。保健体育だけ5。順位は学年末位だ。

「オレ、頑張ったっしょ?」

「オッセー、頑張ってこれか……」

シロクロがため息交じりで同時に言った。

嫌な予感が頭を過ぎる。

「……尾瀬。お前、誕生日が4月1日ってことだよな?」

「そう」

「何年の?」

「ムクと同じ年!」

尾瀬、そうだったのか!

よくニヤニヤして言えるな、お前。

「なんだオッセー、クラスメートには言ってないのか?」クロがキョトンとしている。

「だって、なんか敬語とか気ィ使われそうだし」

(あれ? ということは……)

通知表を見せ合ったり、『プール』や『祭り』などと夏休みの予定を話し合ったりしている奴らが、教室の入り口から見える。

そんな光景を尻目に、小石と廊下で、多幾先生から今朝の職員会議の結果を聞いた。

「――例の卒業生のこと、知ってる先生がいなかった」

無言でしょんぼりと、小石が下を向く。

「だから、幕内先生に電話することにした。彼女も忙しいだろうし……いつもの昼休みくらい、そうだな……1時くらいにしようと思う。

お前らはもう放課だけど、どうする? 結果は小石に電話すればいいか?」

「先生。その場ですぐに、先輩の名前を知りたい、です!

1時に、教官室で、待機させてくださいっ!」

小石が顔を上げ、多幾先生を食い入るように見つめながら言った。こういう時は、ちゃんと目を合わせられるらしい。

(情熱が迸ってるな……)

「わかった、じゃあ1時に来てくれ」

「はいっ!」

小石の威勢のいい返事を聞くと、多幾先生はひとつ頷き、その場を離れた。

「1時か……小石はどこか、昼食べに行く?」

「うん、いづちゃんとモックに行く約束してるの。蓮君も一緒に行かない?」

「――いづちゃんって誰?」

「八尾さん」

「ちょ、いつの間にそんな仲良くなってんだ!?」

「昨日漫研訪ねた時に、NINE交換したの。ほら、昨日私……あんな感じで出てっちゃったでしょ? 心配して夜、いづちゃんがNINEくれたの」

「へぇ……」

「でね、いつの間にか寺子屋話で盛り上がっちゃって。そうそう、いづちゃんの推しカプ、ふぐっ……?」

小石の背後からいきなり、その口を何者かが抑えた。まるでサスペンスドラマの、クロロホルムを含ませた布を嗅がせるシーンのように。ところで『推しカプ』って何だ?

「うふっ、てるち〜?」

言いながら小石の背後から出てきたのは――彼女より頭一つ分ぐらい背が低い、八尾だった。妙な微笑みを湛えている。

(てるちとかNINE交換とか……なんか俺の小石友好度、八尾に抜かれてない?)

「八尾。俺も一緒に昼、うぐっ……!」

今しがた小石に起こった『クロロホルム』が、自分の身にも起こった。

「ムクは、オレとランチデートの予定でしょ〜?」

そう言ってさらに肩まで掴んできたのは、ツーブロックだった。

「そっかぁ……じゃあ、1時にね! 蓮君!」

口封じを解かれた小石が、笑顔で手を振りながら八尾と立ち去っていく。

(『そっかぁ』じゃない! んなわけない!)

そして八尾は俺と尾瀬を、なぜか感慨深げな表情で振り返る。

二人の姿が見えなくなると、ようやく尾瀬から解放された。

「小石ちゃん、せっかく八尾ちゃんと仲良くなったんだから。女子トークさせてあげようよ〜」

「…………」

「昨日の話教えて? そだ、んめー亭行こう!」

***

来たのは椿高近くの定食屋。初めて入った。

座敷には知らない椿高の男子、カウンターにはスーツや宅配便のユニフォームのおじちゃん、テーブルには私服のおばちゃんグループ。それなりに客がいる。

壁には一品ずつメニューが書かれた、色褪せた紙が並んでいる。レトロな空調に、レトロなビールのポスター。外観もさることながら、内装も年季が入ったお店だ。

俺がキョロキョロしていると、座敷から声が飛んできた。

「オッセーじゃん!」

前髪長めなセンターパートのタレ目が、尾瀬を指差す。

「オッセー、お疲れ」色黒な短髪の糸目が、手を挙げる。

「おー、シロとクロ!」なんだか嬉しそうな尾瀬。

二人は何組だろう。どっちも麻婆豆腐定食を食べている。美味しそうだ。シロとクロとか犬みたいだな……かくいう自分もムク呼ばわりだが。

「一緒に食べてもいい?」了解を得る前に、尾瀬が糸目の隣に座りだした。

「もちろん。こっちは……友達かな?」

そう言ってこっちを見るタレ目の隣に、俺は座った。

「そ、親友のムク。誕生日も席もオレのイッコ後ろでさ。

あ、ムク、そっちがシロでこっちがクロだから」

「親友じゃねぇよ! てか、いつの間に俺の誕生日情報仕入れてんだよ」

「はは、仲良しかよ。ところでオッセー、今年は大丈夫か? 通知表見せろよ」糸目を開いたクロが、不安げに尾瀬を見る。

(『今年は大丈夫か?』って……?)

「いーよ」

尾瀬がリュックを漁っていると、気の良さそうなおばあちゃんがお冷を持ってきてくれた。ついでに注文をしよう。

「麻婆豆腐定食一つお願いします」

「オレはレバニラで。ご飯大盛りでお願い!」

「いつもありがとね」おばあちゃんが厨房へと向かう。

尾瀬から通知表を渡されたクロが、それにさっと目を通し、シロに回す。

俺もちゃっかり、シロの横から通知表を覗き込んだ。

(――うわ、これは酷い……)

1は見当たらないが、2が多い。保健体育だけ5。順位は学年末位だ。

「オレ、頑張ったっしょ?」

「オッセー、頑張ってこれか……」

シロクロがため息交じりで同時に言った。

嫌な予感が頭を過ぎる。

「……尾瀬。お前、誕生日が4月1日ってことだよな?」

「そう」

「何年の?」

「ムクと同じ年!」

尾瀬、そうだったのか!

よくニヤニヤして言えるな、お前。

「なんだオッセー、クラスメートには言ってないのか?」クロがキョトンとしている。

「だって、なんか敬語とか気ィ使われそうだし」

(あれ? ということは……)

この作品を見ている人にオススメ

読み込み中…